御朱印について その1

社寺仏閣めぐりをして、御朱印をいただくことを楽しみにしておられる方も多いと思います。お寺や神社によって印や筆跡、内容もさまざまで、じっと眺めていると参拝した思い出がよみがえりませんか。

御朱印とは、もともとお寺や神社にお経を奉納した受取り証のこと。一般的に納経することが盛んになったのは平安時代の末で、追善供養のために全国の社寺にお経を奉納するようになりました。日本では神仏習合思想のもと、神と仏は一体のものと考えられたので、お寺ばかりでなく神社にも納経が行われました。神社に納めたお経として有名なのが、平清盛が厳島神社に奉納した平家納経です。

時代が下るにつれ、御朱印はお経を奉納した証書から、参拝したことへの証書へと意味が変わります。御朱印の右上に奉拝と書かれているのはそのことを示しています。しかし四国八十八ヶ所などは、お経を奉納しなくても、古式に倣い奉納と表記されています。

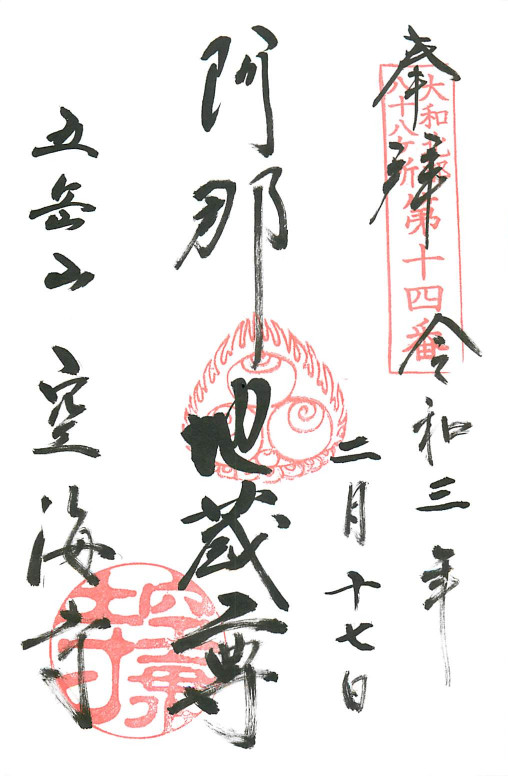

空海寺は大和北部八十八ケ所霊場の第14番霊場です。かつて大和北部八十八ケ所は、お参りする人も少なく、幻の霊場と言われていたのですが、最近有志の方により”大和北部八十八ケ所を巡る会”が設立されました。シンポジウムも開催し、世間の耳目を集めて知名度が上がり、参拝する方もだんだん増えています。

じつは、弘法大師の霊場は全国にたくさん存在します。全日本仏教会がまとめた全国の霊場数は次のようになっています。一番右端は非公式の数です。

| 1位 | 観音菩薩霊場 | 26ヶ所 | (91) |

| 2位 | 弘法大師霊場 | 16ヶ所 | (38) |

| 3位 | 不動明王霊場 | 6ヶ所 | (13) |

| 4位 | 薬師如来霊場 | 5ヶ所 | (12) |

| 5位 | 十三仏霊場 | 3ヶ所 | (12) |

| 6位 | 地蔵菩薩霊場 | 3ヶ所 | (9) |

観音菩薩霊場と弘法大師霊場が多いのには理由があります。観音様の”西国三十三所”霊場と、弘法大師の”四国八十八ケ所”霊場を模して、同様のものが地方に作られたためで、これを”写し霊場”といいます。昔は今のように交通機関が発達していないので、霊場巡りは手軽なことではありませんでした。そのため、地方でもお参りできるように、全国に”写し霊場”がつくられたのです。現在でも霊場は、お寺や地元の思惑(^_^)で増え続けていて、全体像を把握するのも難しいようですね。ちなみに西国霊場は”西国三十三所”と表記し”西国三十三ヶ所”ではありませんのでお間違いなく。

つづく・・・

(参考 神社本庁HP 全日本仏教会HP 仏教語大辞典)