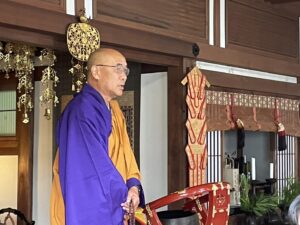

天平墓苑合同法要

令和7年10月5日(日)天平墓苑合同用法を執り行いました。午前と午後の部を合わせて約100人の方々にご参列いただきました。

令和7年10月5日(日)天平墓苑合同用法を執り行いました。午前と午後の部を合わせて約100人の方々にご参列いただきました。

記録的な猛暑だった夏も、10月の声を聞くとかなり過ごしやすくなり、ご参列いただくには最適な時期です。

奇しくもお月見の前日だったことを知り、初めての合同法要をお月見の夜に満月を眺めつつ行ったことを思い出しました。その年は予定していた合同法要の日に台風が襲来し、予定を変更せざるを得なかったのです。合葬墓にススキを飾り、樹木葬横でステージピアノを演奏していただいての風流な音楽法要を懐かしく思い出します。

日本人の信仰は、仏教・神道・儒教、そして民間の祖霊信仰などが重なり合い、長い歴史の中で互いに溶け合いながら発展してきました。本来であれば相容れないはずの教えや世界観が、対立することなく共存してきたのは、「矛盾を矛盾のまま受け入れる」日本人の柔軟な心のあり方によるものです。

儒教では、人の魂は「魂(こん)」と「魄(はく)」の二つに分かれ、魂は天に昇り、魄は地にとどまると説かれます。そのため、位牌や仏壇には魂を、遺骨には魄を宿すと考える習慣が生まれました。一方、仏教では、亡くなった人はこの世を離れて浄土へ往き、安らぎを得ると説かれます。さらに神道では、死者はやがて祖霊(みたま)となり、家や土地を守る神として祀られると考えられています。

このように、死後の行き先が「天」「地」「浄土」「家」とさまざまに語られながらも、日本人はそれらを排他的に区別することなく、祈りの中で自然に受け入れてきました。魂が天に昇りつつも地に留まり、浄土に往きながらも家に帰る――その一見矛盾する信仰を矛盾のまま包み込むところに、日本人の祈りの本質があります。

亡くなった人を「どこか遠くへ行ってしまった存在」ではなく、「今も身近にいて見守ってくれる存在」として感じること。そうした思いこそが、日本人の祈りのかたちを生み、長い年月を通じて私たちの心を支えてきたのです。

合同法要でご親族が一堂に会されるとき、亡き方々もこの場に立ち会っておられるのではないか。ふとそんな思いが心をよぎります。この合同法要が、故人への感謝と絆を確かめ合うひとときとなれば幸いです。